秀吉の醍醐の花見に選ばれた摂津国の銘酒【平野酒】が復刻

関西のお酒どころというと、神戸の灘と京都の伏見が有名で、大阪は全く酒蔵や蔵元のイメージがありません。

しかし、戦国時代のころには、大阪の平野郷で作られた「平野酒」が銘酒として知られていました。

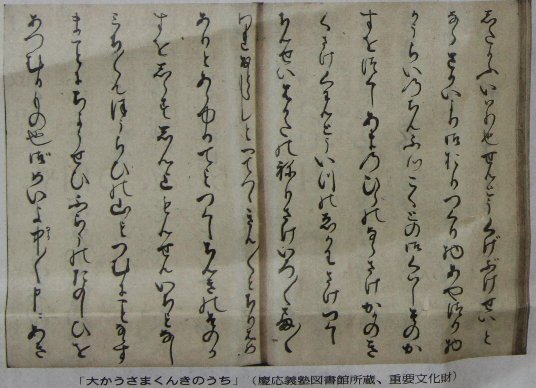

豊臣秀吉が晩年に催した醍醐の花見にも他の銘酒と一緒に「平野酒」が並べられたと「大かうさまくんきのうち」に太田牛一が書いています。

時の最高権力者のイベントに選ばれるほどの銘酒でしたが、時代と共にいつしか消滅してしまいました。

また現在の大阪平野区にある「志紀長吉神社」には、大坂夏の陣にて真田幸村が戦勝祈願として、軍旗と刀剣を奉納しています。

現在も、幸村が奉納した六文銭軍旗は保存されており、一般公開もされています。

もしかすると御神酒として平野酒を真田幸村が、戦勝祈願の際に口にしているかもしれません。

そして数百年の時を経て、大阪平野にあるカイヤ酒店の手によって、摂津国平野郷の銘酒「平野酒」は復活しました。

今回は、豊臣秀吉とも縁深く、真田幸村が口にしたかもしれない銘酒「平野酒」をSWOT分析してみたいと思います。

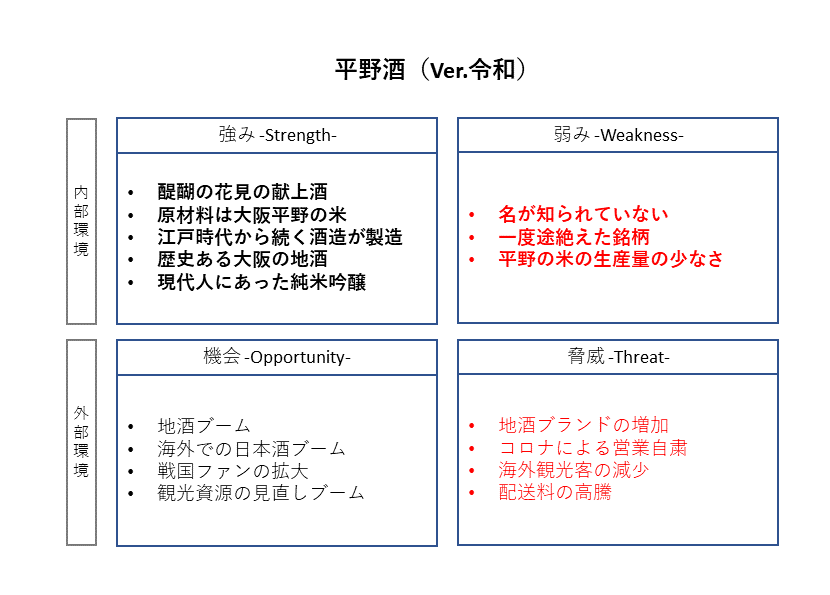

復刻版「平野酒」をSWOT分析

復刻した平野酒の強みは、やはり秀吉の醍醐の花見に選ばれた銘酒という権威性があります。

信長公記の太田牛一が書いた「太閤様軍記の内」にもその名が記載されている点で歴史的な重みが加わります。

醍醐の花見に用意された酒として「加賀の菊酒、麻地酒、其外天野、平野酒、奈良の僧房酒、尾の道酒、児島酒、博多之煉、江川酒」が挙げられています。

復刻版においても、日本酒の原材料となる米は大坂の平野区で取れた米を使っています。

蔵元は、江戸時代から続く大阪交野にある「大門酒造」にて、オール大阪産の日本酒に仕上げてもらっています。

弱みとしては、まだ「平野酒」が全国に知られていない点です。

平野での酒造りが途絶えてしまった事で味や製法だけでなく、その知名度まで失ってしまいました。

復活後もあまり積極的にプロモーションしていない事も知名度が低い要因の一つです。

また、平野で取れる米の量が限られているため、生産本数に限りがある点も挙げられます。

しかし、外部環境的にはコロナによる自粛などのマイナス要因もありますが、地酒ブームや戦国ファンの拡大、国や自治体主導での観光資源の見直しも強化されているので、歴史もありオール大阪の商品である「平野酒」には、まだまだ可能性があります。

そして、時代に合わせた製法による味わいも強みの一つです。

復刻版「平野酒」の味わい

今、我々が口にしている日本酒の多くは「純米吟醸酒」です。

戦国時代の日本酒の味わいをそのまま復活させても、現代人の口には合わないので、最新の技法を使って「平野酒」を造っています。

そのおかげで、フルーティーで甘やかな優しい香り、後口がスッキリに仕上がっています。

日本酒が得意でない私でもスルスルと飲める味わいです。

「新酒しぼりたて 生酒タイプ」と「火入れタイプ」の2種類があります。それぞれに味に特長があるので飲み比べしてもよいかもしれません。

生酒はフレッシュ&フルーティー。香りが良い。火入れは落ち着いた香りで。旨味重視。

平野酒は純米吟醸なので、生酒・火入れともにワイングラスがベターですが、生酒はワイングラス一択。火入れは通常のグラスでも良いです。

引用:カイヤ酒店ホームページ

カイヤ酒店のオンラインショップから購入できます。

生酒タイプと火入れタイプのそれぞれ4合瓶と一升瓶が用意されています。

火入れ熟成タイプ。味わいメインでお料理との相性良い

初しぼり生酒(要冷蔵)フレッシュ&フルーティータイプ

まとめ

最新の有名な日本酒を集めるのもよいですが、歴史に思いをはせながらかつての銘酒を味わうのも一興かと思います。

ドラマの「真田丸」を見ながら、司馬遼太郎の「新史 太閤記」を読みながら、「平野酒」を嗜むのも乙なものではないでしょうか。

カイヤ酒店の店舗でも購入ができます。

大阪市平野区喜連4-8-64(谷町線 喜連瓜破駅3番出口でて左に徒歩1分)

モリアド代表 中小企業診断士

前職にて企業の海外WEBマーケティングの支援に従事。独立後に中小企業診断士の資格を取得し、主に企業の経営サポートやWEBマーケティングの支援等を行っている。

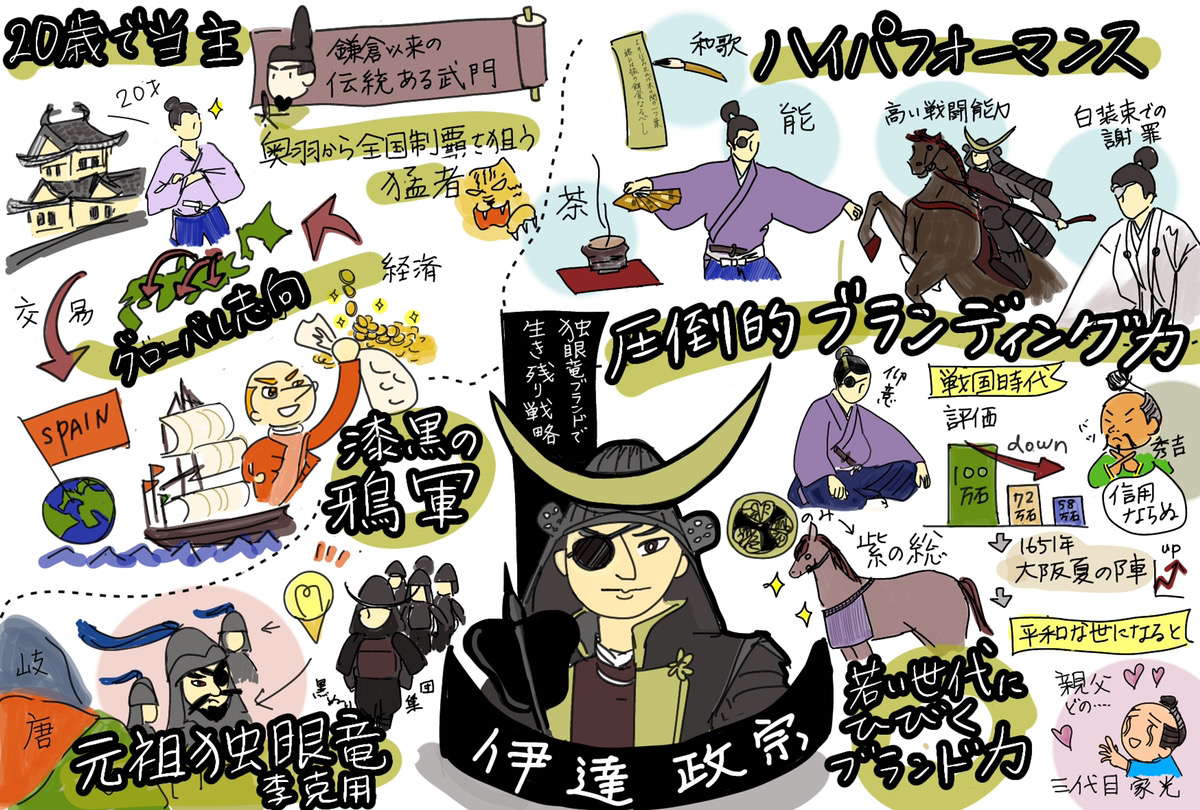

2019年から、現代のビジネスフレームワークを使って戦国武将を分析する『戦国SWOT®』をスタート。

2022年より、歴史人WEBにて『武将に学ぶ「しくじり」と「教訓」』を連載。

2024年より、マーケトランクにて『歴史の偉人に学ぶマーケティング』を連載。

著書に『SWOT分析による戦国武将の成功と失敗』(ビジネス教育出版社)。